Se conservan dos manuscritos de este texto, el primero de ellos incompleto, y el segundo, sin título ni fecha, hacia el final de un cuaderno que reúne también otros artículos. Publicado por primera vez por Albert Béguin, en el Bulletin des amis de Bernanos 10 (junio de 1952), p. 15, con el título actual. Recogido en los Essais et écrits de combat, t. II entre los Textes non rassemblés par Bernanos, pp. 836-840. Igual que en esta última publicación, ponemos el título entre corchetes

[Abril de 1943]

He leído con una sorpresa indecible, en el número de vuestra simpática revista consagrado a Jacques Maritain, que Charles Péguy no estaba bautizado. Quienes escriben estos disparates ciertamente no han leído a Péguy. Entonces, ¿por qué hablan de él?

Pero este hombre incomparable, que por su sinceridad total, su prodigiosa frescura de alma, ha logrado ese golpe maravilloso de escapar durante toda su vida a los imbéciles, de mantenerse perfectamente ignorado de los imbéciles, de representar entre los imbéciles el papel del héroe invisible del Sr. Wells,[1] está reducido ahora a la triste condición de accesorio pintoresco de la propaganda clerical. La consigna es utilizar simplemente el personaje y la leyenda, con el fin de conservar mejor su obra bajo el celemín.[2] Se citan de él anécdotas, bromas —verdaderas o falsas— que hacen dar grititos a las devotas y florecer en los labios de los eclesiásticos la sonrisa indulgente del encargado de clase ante el crío gracioso y mal educado, pero sin embargo inteligente. Los servicios que presta sí a la propaganda recuerdan los que el canónigo Loutil —Pierre Lhermite— sacaba ayer, en sus libros, del valiente coronel retirado poco devoto que blasfema el nombre del buen Dios cada vez que tiene un acceso de gota, le echa un broncazo a su párroco, aterroriza a su sobrina, pero no tolera que la República toque a las monjas, ¡demonio!, y le dice lo que le pasa al profesor del colegio…[3]

La única cosa que me consuela es que, intenten lo que intenten ahora con respecto a él —siempre en servicio de la buena causa, por supuesto—, ciertos sacerdotes mediocres y su clientela, Péguy no puede ya caer más bajo. En el bazar literario, hay que buscarle ahora en la balda de los dos centavos. Prefiero verle ahí que en la balda de lujo, donde se le encontraba hace diez años —en la balda de ese pretendido renacimiento literario católico en el que cualquier esnobista de las letras podía hacer una halagüeña carrera de convertido, cuyo exhibicionismo descarado ha llevado a la ruina, o por lo menos ha comprometido terriblemente, el otro renacimiento, el verdadero, el que Péguy se contentaba modestamente con anunciar, siendo así que él era, y tal vez lo sigue siendo todavía a los ojos de Dios, su instrumento sobrenatural. Quiero decir, ese gran movimiento de la conciencia obrera francesa, demasiado profundo, gracias a Dios, como para caer bajo el control de unas Órdenes intrigantes, de unos técnicos del apostolado en serie, y cuyos animadores desconocidos eran unos humildes sacerdotes devorados de caridad, lo bastante sencillos como para admirar de corazón a los vanos y brillantes tenores de la actualidad bien pensante, y como para creerse a sí mismos como unos siervos inútiles. Una vez más, la ambición, la avaricia y el miedo han conseguido desviar una fuente evangélica pura hacia los desiertos de la política, una vez más, la primavera franciscana no ha logrado florecer sobre un suelo endurecido por el fariseísmo humanista, una vez más el espíritu de la Inquisición ha salido triunfador en la Iglesia, una vez más la Cruz de Cristo ha sido arrancada de la mano de los pobres para ser colocada, solemnemente, por obra de Mussolini, de Franco, de Salazar, sobre los altares del orden burgués.

Lo que estoy diciendo aquí va a provocar el escándalo de un cierto número de escribas, lo sé. Los conozco, son los mismos que, en una revista de Montreal, colocada, probablemente en un gesto de humor, bajo el patronato de Santo Domingo, tomaba el otro día contra mí la defensa del Sr. Charles Maurras, y me acusaba cínicamente de dejarme inspirar por rencores privados, cuando, salvo equivocaciones sobre las personas, desafío a quien quiera a que se encuentre en mis libros, desde el tiempo de Bajo el sol de Satán, una sola línea a favor de ese partido de los Bien Pensantes al que se ha adherido Charles Maurras desde 1933. Ese gran hombre, por cuya caída y cuya desgracia no puedo impedirme sentir respeto, se adhirió a él cuando se encontró ante la dolorosa alternativa de dejar morir su diario o de seguir el camino ya tomado por la casi totalidad de los jefes de la prensa nacional y clerical: participar más o menos directamente de los fondos inagotables de la propaganda mussoliniana. Los mismos tartufos que le adulan en la hora presente porque cuentan con él para que les ayude a salvar sus prestigios, y tal vez su vida, en el día cercano del ajuste universal de cuentas, son los que abrumaban al vencido de 1936,[4] negaban implacablemente la absolución a unos moribundos inofensivos a quienes reprochaban —falsamente, además— aprobar sin reservas la famosa fórmula de “por todos los medios”, que ha sido tan admirablemente aplicada después, en Etiopía y en España, entre los aplausos del episcopado italiano. Pero me paro aquí. Cuando tantos valientes están muriendo con honor en el campo de batalla, pido excusas por hacer alusión siquiera a estas frivolidades.

Algunos lectores pensarán tal vez que tardo demasiado en esclarecerles sobre el episodio de la vida de Péguy que el ignorante colaborador de esta revista ha deformado tan tristemente. Todo el mundo sabe que Péguy ha sido un niño y un adolescente cristiano. Incluso en su primer año de preparación a la Escuela Normal era todavía escrupulosamente fiel a la Misa dominical. Rompió —o creyó romper— con la Iglesia en un momento en que la actitud tomada por el público clerical y por la práctica totalidad del clero en la cuestión obrera y en el affaire Dreyfus había provocado una profunda rebelión de su conciencia. Casado entonces civilmente con una joven cuya familia era de tradición socialista y anticlerical, se negó constantemente a arrancar a la madre de sus hijos, que seguía siendo siempre socialista y anticlerical, una autorización que ella hubiese considerado un acto de cobardía, una traición a los suyos y a los principios que ellos le habían transmitido. Proceder secretamente al bautismo de sus hijos le repugnaba igualmente, porque hubiera tenido horror a mentirle a su compañera. En breve, él ha preferido hasta el final poner humildemente en las manos de Dios la solución a este problema, y Dios lo ha resuelto finalmente, en efecto, porque, poco tiempo después de su muerte heroica, la Señora Péguy se hacía espontáneamente cristiana, con todos sus hijos.

Quienes me hacen el honor de leerme no dudarán por un momento que apruebo el proceder de Péguy. Yo habría tal vez resuelto de otro modo este caso de conciencia, pero apruebo que Péguy lo haya resuelto según su naturaleza profunda, que haya permanecido a toda costa de acuerdo consigo mismo, a pesar de todos los riesgos, porque eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Creo que un cristianismo verdadero no puede fundarse más que en el ser real. auténtico, necesita como base una sinceridad total. Por eso es por lo que Péguy, vivo o muerto, y más aún muerto que vivo, no puede pertenecer en modo alguno a ese supuesto renacimiento católico literario del que hablaba hace un momento. Lejos de pertenecerle se opone violentamente a él, a su espíritu, igual que se oponía tan dolorosamente a Psichari, a Maritain, y a los eclesiásticos intrigantes que, cinco siglos antes, le hubiesen tratado de buen grado igual que a su heroína Juana de Arco. Al escribir estas líneas, no creo ser injusto. No quisiera en modo alguno ignorar los servicios prestados por todos estos intelectuales, constato simplemente que su empresa se ha venido abajo, que el desorden de las conciencias se ha convertido en un escándalo permanente, y que el ruido que se ha hecho en torno a sus iniciativas heterogéneas, y a veces contradictorias parece haber servido sobre todo a distraer la atención de los progresos efectuados en el curso de los últimos años, por un conformismo universal del que la Cruzada de España ha sido la realización asquerosa y sangrienta.

Que estas verdades sean mal comprendidas en el extranjero, eso no es una razón para ocultárselas al pequeño número de aquellos que son todavía capaces de aprovechar la experiencia de nuestras desgracias. Francia es un país cristiano demasiado viejo como para ser reconducido a Dios por unos intelectuales. Francia tiene por los intelectuales, por el partido intelectual, el mismo tipo de desconfianza, a la vez instintivo y lúcido, que tenía el mismo Péguy.

El extranjero no entiende gran cosa, lo sé, de ciertos matices de nuestro carácter nacional. Se imagina de buena gana que, para nosotros igual que para él, las palabras “inteligencia” e “intelectual” tienen la misma dependencia la una de la otra que las palabras “medicina” y “médico”. Pero la experiencia de nuestro pueblo le ha puesto en guardia hace mucho tiempo contra esta lógica verbal. La desconfianza hacia el intelectual no es entre nosotros un signo de hostilidad para con la inteligencia más que nuestra antipatía tradicional para con el policía y el gendarme es una manifestación de anarquía. Nuestro pueblo comprende perfectamente —aunque no sepa en absoluto cómo expresarlo— que la formación impuesta por los programas y las costumbres al intelectual moderno corre siempre el riesgo de hacer de él un ser peligrosamente extraño a su manera de vivir, a la idea que él se hace de la vida, y que un gobierno de intelectuales —si se quiere dejarme resumir un poco groseramente mi pensamiento—, sería tan detestable como un gobierno de curas. Por retomar la frase que Julien Blenda, antaño, puso por un momento de moda, Francia ha tomado siempre precauciones contra toda intromisión del clericalismo, ya sea religioso o laico. La obra entera de Péguy se inspira en este sentimiento popular. Hace falta toda la sequedad de corazón, la ignorancia y la pretensión de los jefes del partido clerical para desconocer que la descristianización de Francia ha tenido como causa principal y casi única el enorme malentendido que Pío XI deploraba antaño tan amargamente entre la Iglesia y las masas obreras. A lo largo de todo el siglo XIX, las personas de Iglesia se han comprometido inútilmente con la sociedad liberal y con la economía liberal, en la esperanza de conciliar consigo la burguesía volteriana, cada vez más potente y más opulenta. Le encíclica Rerum Novarum ha llegado muy tarde, demasiado tarde, en pleno florecimiento del marxismo. La Iglesia ha dado así la impresión de acoger unas reivindicaciones justas en el preciso momento en que el mundo obrero llegaba a ser lo suficientemente fuerte como para imponer su respeto a los patronos sin la ayuda de nadie. A partir de ese momento, todo movimiento religioso profundo en el interior de la cristiandad francesa no puede siquiera concebirse antes de que sea abolido ese malentendido que le ha costado más almas a la Iglesia que ninguna persecución.

Un hombre como Péguy parece haber sido destinado providencialmente a representar en esta gran tarea el papel de precursor. Pero murió. Y, apenas muerto, cayó entre las manos de los intelectuales, que han traicionado su pensamiento y falseado su mensaje hasta tal punto que el más naturalmente heroico de los franceses desde Corneille ha podido ser anexado por un momento al partido de la derrota, a la abyecta mística de la expiación mediante el deshonor.

Tengo formada desde hace mucho tiempo mi opinión sobre la élite católica de los años que han seguido a la última Guerra, de los años de inflación. No pretendo imponer esta opinión absolutamente a nadie; ella es, por lo demás, absolutamente independiente de los sentimientos que tengo para con las personas —porque tengo en esa élite muchos amigos, de quienes admiro siempre el talento y las intenciones. Pero, en fin, esa élite es absolutamente extraña a Péguy. En ella, Péguy ciertamente, no hubiera encontrado su lugar. Los maestros de esa élite son Claudel, Maurras y Bloy.[5] A partir de ahí, ¿no sería conveniente dejar a Péguy tranquilo, esperando que llegue su hora? Porque su hora llegará.

Su hora llegará, pero no son los críticos literarios ni los editores los que darán la señal. Su hora llegará cuando una Infancia francesa entre en la adolescencia lo suficientemente grande, noble y pura como para merecer encontrarle en el dintel de la vida sin haberlo buscado, como él mismo encontró a Sófocles, a Hugo y a Corneille.

[1] Bernanos se refiere a la novela El hombre invisible (1879) de Herbert George Wells.

[2] “Sous le boisseau”. El boisseau es una antigua medida de capacidad para el grano, que designa también el recipiente que se usaba para aplicar esa medida. Posiblemente Bernanos alude a la frase del evangelio de “no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín” (Mt 5, 15).

[3] Edmond Loutil (1863-1959), sacerdote asuncionista, promotor de “la Buena Prensa”, articulista del diario católico La Croix y novelista fértil, usó como escritor el pseudónimo de “Pierre L’Ermite”. Representa bastante bien el medio católico burgués que critican duramente, tanto Bernanos como Léon Bloy. Sobre él, véase Yves Poncelet, Pierre L’ermite (1863-1959), Du Cerf, Paris, 2011.

[4] Charles Maurras (1868-1952), escritor y político que determinó muy decisivamente la evolución de la derecha francesa y del partido L’Action Française, había visto algunas de sus obras puestas en el Índice de libros prohibidos en 1926, por Pío XI, dando lugar a una gran dificultad en muchos intelectuales católicos, y en muchas personas de buena voluntad. Antes de esto, el monárquico Bernanos había roto con él porque veía ya, en su pensamiento, ese “neo-paganismo”, similar al del fascismo mussoliniano, que rigió mucho del pensamiento reaccionario del período, y que sedujo a una buena parte del pensamiento católico de la época. La adhesión y posterior separación de Maurras sería un acontecimiento importante en la biografía de Bernanos, que, como siempre y con el sentido del honor que le caracterizaba, se separó de él cuando todos le adulaban y defendió su grandeza cuando nadie le defendía. La condena a sus escritos fue levantada en 1938. Maurras, que siempre se había presentado como agnóstico, retornó a la Iglesia Católica antes de su muerte. Al final de la Segunda Guerra Mundial había sido condenado a muerte por colaboracionista, pero vio su condena permutada por cadena perpetua. Su trágica figura ha sido comprendida por pocos tan bien como lo fue por Bernanos.

[5] Es obvio que, en esta fecha, Bernanos no ha comprendido todavía en su profundidad la figura y la obra de Bloy, quien, al igual que Péguy, fue “domesticado” y recortado convenientemente por obra del “renacimiento católico” moralista y burgués. Para el juicio que Bernanos tendría de Bloy después de su regreso a Francia en 1945, véase “Dans l’amitié de Léon Bloy”, en Georges Bernanos, Essais et écrists de combat, vol. 2. Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris 1995, pp. 1230-1238, en la sección Articles non publiés du vivant de Bernanos et autres textes retrouvés, véase p. 1223.

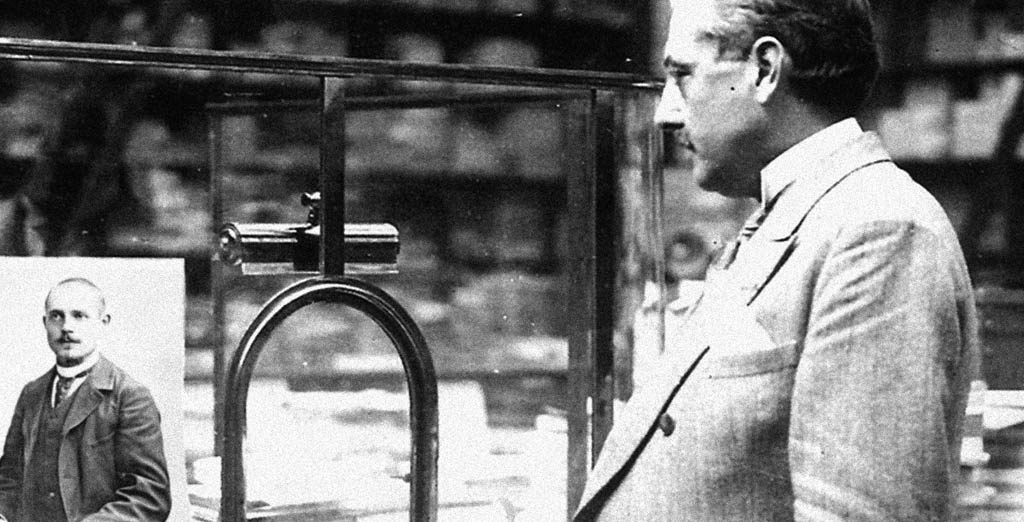

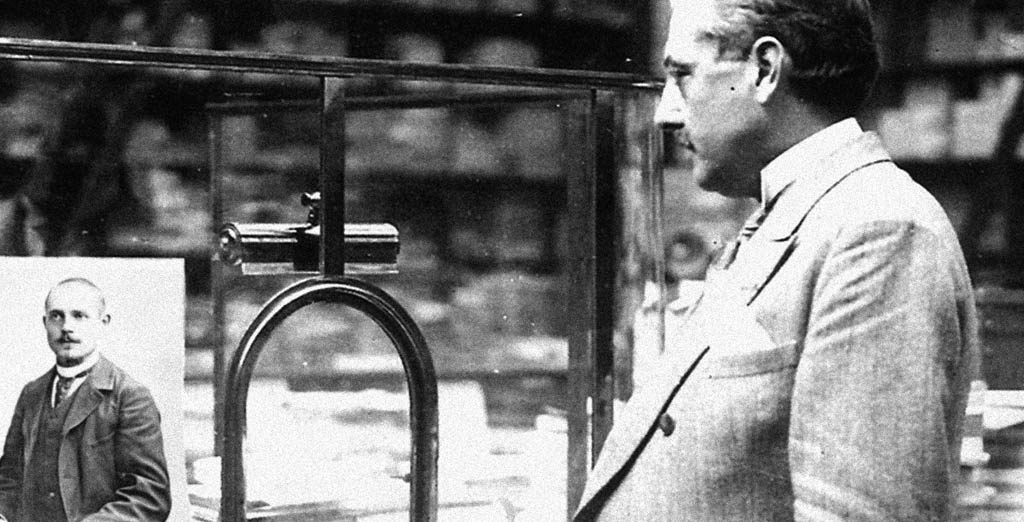

Pié de foto: Recreación ficticia, usando dos imágenes reales de C. Peguy y G. Bernanos